RFPとは?ERP・システム導入で失敗しないための書き方ガイド

RFPを作成することにより、各社からの提案内容を共通の基準で比較でき、自社に最適な製品・サービスを選定しやすくなります。また、導入後のトラブルや認識違いを防ぐためにも重要な資料です。

特に複数のベンダーから提案を受ける場合には、RFPの整備が導入成功のカギを握ることでしょう。

目次[非表示]

- 1.RFP(Request for Proposal)とは

- 2.RFPの書き方|システム導入を成功に導く5つのステップ

- 2.1.STEP1:システム刷新の目的を明確にする

- 2.2.STEP2:あるべき業務像に向けた方針を決める

- 2.3.STEP3:業務の棚卸と課題の整理

- 2.4.STEP4:要件の明文化と優先順位の整理

- 2.5.STEP5:スケジュールや導入条件の記載

- 3.RFP作成時によくある課題とその解決法

- 3.1.社内の情報整理が進まない

- 3.2.要件がうまく言語化できない

- 3.3.どこまで詳細に書くべきか迷う

- 4.RFP作成に不安があるなら、ベンダーに相談する選択肢も

- 4.1.提案前提のヒアリングを活用する

- 4.2.コンサルや支援会社をうまく活用する

- 5.まとめ|RFPはシステム導入の成否を分ける第一歩

RFP(Request for Proposal)とは

RFPとは、「Request for Proposal」の略で、日本語では「提案依頼書」と訳されます。

主に顧客管理システムや基幹業務システムを導入する際に、企業側がベンダーに対して「自社の目的や課題、必要な要件」を伝える文書です。

RFPには、以下のような内容が盛り込まれます。

- システム導入の背景や目的

- 解決したい業務課題

- 必要な機能や業務範囲

- 導入スケジュールや予算

- 提案内容に関する条件

ベンダーは、このRFPの内容をもとに製品提案・見積・スケジュール案などを提出します。つまり、RFPは、自社に最適なソリューションを選ぶための「起点」とも言えるのです。

RFPがないと起こる失敗例

ERPなどの業務システムの導入は、企業にとって大きな投資です。にもかかわらず、RFPがない、あるいは不十分なままプロジェクトを進めてしまうと、次のような問題が起こりやすくなります。

- ベンダーごとの提案内容にばらつきが出る

- 自社の課題に合わない製品が選ばれてしまう

- 想定していなかった追加費用が発生する

- プロジェクトの目的が不明確なまま進行する

RFPをしっかり作成することで、ベンダーと共通の前提を持って比較・検討ができるようになり、システム導入の成功率が格段に高まります。特に、複数社から提案を受ける「コンペ形式」の場合には、必須の準備資料といえるでしょう。

「ERP」と具体的なシステムの種類を一つあげていますが、

詳しい説明が知りたい方はこちらの記事へどうぞ

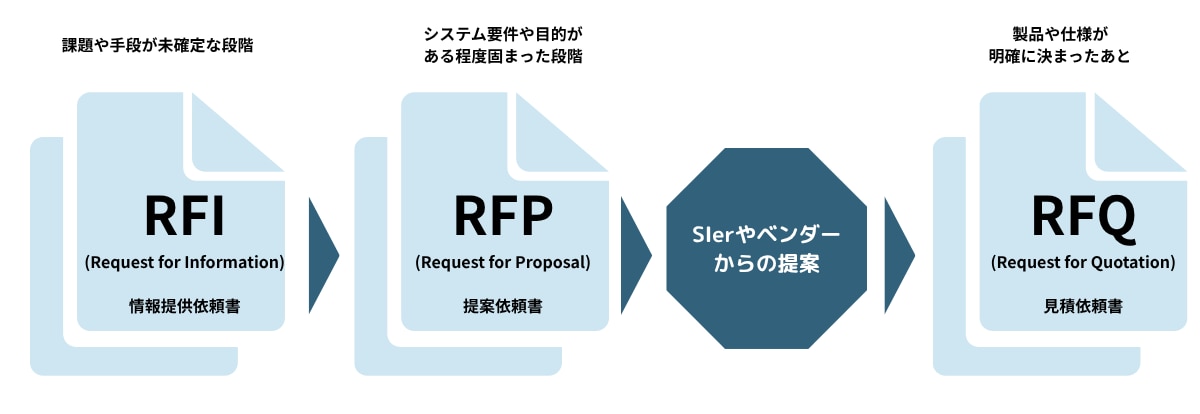

RFPとRFI・RFQの違い

RFPと似た用語に、RFIやRFQがあります。それぞれの違いは以下の通りです。

用語 | 正式名称 | 目的 | タイミング |

RFI | Request for Information | 情報提供依頼書:ベンダーの技術や実績などの情報収集 | 検討初期段階(課題や手段が未確定) |

RFP | Request for Proposal | 提案依頼書:課題解決の提案を求める | システム要件や目的がある程度固まった段階 |

RFQ | Request for Quotation | 見積依頼書:価格情報の取得が主目的 | 製品や仕様が明確に決まったあと |

つまり、「RFI → RFP → RFQ」の順で進むのが一般的な流れです。

RFPはその中でも「要件をもとに、具体的な提案を受け取る」**ための中核的な資料となります。

RFPが必要になるシーン|システム導入時の課題と背景

ERPをはじめとする大きなシステム導入やリプレイスなどは、企業にとって大きな投資と意思決定を伴うプロジェクトです。しかし、その重要性とは裏腹に、「なんとなく製品を選んでしまった」、「提案を受けた内容が思っていたものと違った」といった失敗も少なくありません。

そうした失敗の多くは、「ベンダーに自社のニーズが正確に伝わっていなかった」ことに起因します。

だからこそ、RFP(提案依頼書)は、システム導入における要件の見える化とベンダーとの認識合わせを行うために欠かせないものなのです。

RFPの書き方|システム導入を成功に導く5つのステップ

RFP(提案依頼書)は、ERPなどのシステム導入を成功させるための重要な設計図です。目的や業務課題を明確にし、ベンダーに正しく伝えることで、最適な提案を引き出すことができます。

ここでは、初めてでも迷わず取り組めるよう、RFP作成の基本ステップを5つに分けてご紹介します。

例として、基幹システム刷新のためのERP導入する際に、RFPをスライドで作成する場合の書き方を見ていきましょう。

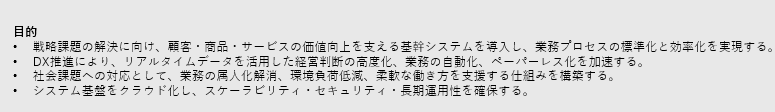

STEP1:システム刷新の目的を明確にする

システム導入の第一歩は、なぜ今刷新が必要なのかという目的の整理です。

DX推進、業務効率化、老朽化対応など、企業の課題・戦略に基づいた明確なゴール設定が必要です。

例:

- DX推進のためのレガシーシステム脱却

- システム分断の解消による業務効率化

- 運用コスト削減

下記の内容を参考に書いてみるのも良いでしょう。

STEP2:あるべき業務像に向けた方針を決める

「どのような姿を目指すか」を描くことは、要求定義の出発点です。

属人化解消、リアルタイムでの経営判断支援など、PJ推進の軸を明確にしておきましょう。

例:

- 業務の標準化・効率化

- 経営可視化・スピード化

- 属人業務の脱却・内部統制強化

スケジュールを詳細に記載する際、別途のスライドを用意する場合もあります。

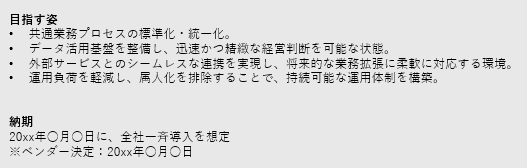

STEP3:業務の棚卸と課題の整理

すべての業務を網羅的に洗い出し、現在の課題や改善したいポイントを明確にします。

ERPでカバーすべき範囲や重要度を整理することが、RFPの質を左右します。

例:

- 販売管理の属人対応がボトルネックになっている

- 在庫管理がExcel中心でリアルタイム性に欠ける

- 会計処理が煩雑で月次締めに時間がかかる

目的の前に把握してもらいたい背景・システム導入で解決したい課題がある場合には、一番最初に記載することもあります。

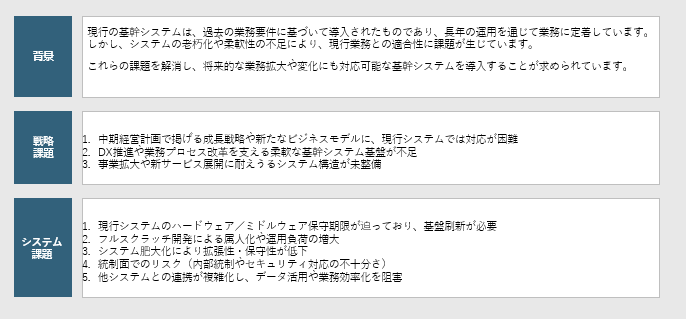

STEP4:要件の明文化と優先順位の整理

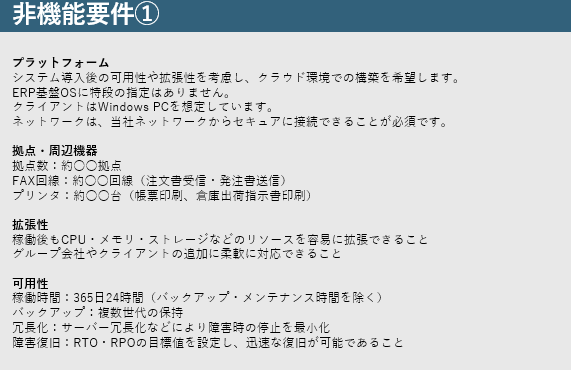

業務要件、機能要件、非機能要件などを一覧化します。

ERPの導入目的に沿って「必要なもの」「あれば望ましいもの」を区別しながら整理しましょう。

例:

- 機能要件:販売・在庫・購買・財務などの業務領域

- 非機能要件:拡張性、クラウド対応、UIの使いやすさ

- システム構成:API連携、アドオン開発の可否

機能要件はExcelで羅列することもあります。

非機能要件も同様にExcelに表にするケースや、スライドにまとめるケースもあります。

システムの全体図や導入スコープを資料に挿入すると、全体像が伝わります。

こちらは簡易イメージをぼかしていますが、具体的に伝えることをお勧めします。

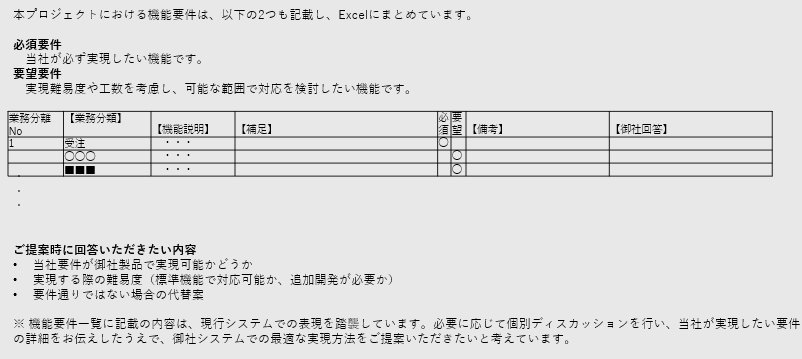

STEP5:スケジュールや導入条件の記載

プロジェクトの導入時期や予算、業務移行時の留意点などをRFPに記載することで、より現実的な提案を受けることができます。

例:

- スケジュール:「○月までに基本設計完了」「○月に本稼働」

- 導入方式:段階的導入 or 一括切替

- サポート体制の希望:トレーニング、保守対応など

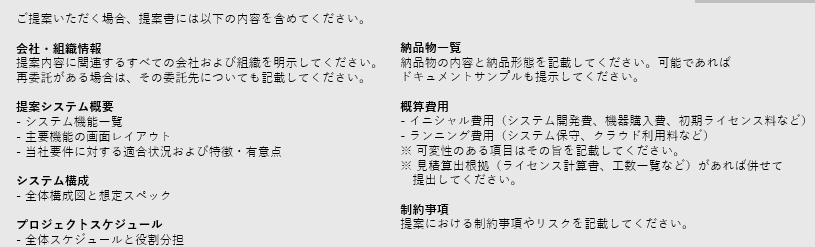

下記のように提案してほしい内容や提案にあたり対応事項を記載すると、提案各社への伝達漏れを防ぐことができます。

RFP作成時によくある課題とその解決法

RFPはプロジェクトの土台となる重要な資料ですが、いざ作成を始めるとさまざまな壁にぶつかります。

ここでは、ERP導入時によくある3つのつまずきポイントと、それぞれの解決法を紹介します。

社内の情報整理が進まない

RFP作成の初期段階でよく起きるのが、業務部門からの情報収集が進まないことです。関係者が多く、業務全体を俯瞰するのが難しいため、情報が断片的になりがちです。

解決法:

部門ごとにヒアリングシートを用意し、「現在の課題」「手作業・属人化の状況」「理想の状態」などを聞き出すと効果的です。必要に応じて、部門間やベンダー間の連携経験が豊富な外部のファシリテーターに入ってもらうのも一案です。

要件がうまく言語化できない

業務の課題や希望はあるものの、「どのような機能として書けばよいかわからない」というケースもよくあります。担当者の頭の中にある“なんとなく”をそのままRFPにしてしまうと、ベンダーに伝わりません。

解決法:

「どの業務で、何に困っていて、どうしたいのか」を業務ベースで書くことがポイントです。機能名にこだわりすぎず、業務フローに沿って記述することで自然と要件が見えてきます。

どこまで詳細に書くべきか迷う

細かく書きすぎると柔軟な提案が受けられず、逆に曖昧だと比較ができない――このバランスに悩む方も多いです。

解決法:

すべての要件を同じ深さで書く必要はありません。「必須要件」と「あれば望ましい要件(WANT)」を明確に分け、重点ポイントに注力することが効果的です。判断に迷う項目は、RFPに「ベンダーの提案を受けて検討」と記載する形でも問題ありません。

RFP作成に不安があるなら、ベンダーに相談する選択肢も

RFPはシステム導入の基盤となる重要資料ですが、「自分たちだけで正しく書けているか不安」「要件がまだ固まりきっていない」という声も少なくありません。

そんなときは、初期段階からベンダーの力を借りるという選択肢も有効です。

RFPを完全に仕上げてから相談しようとすると、時間も手間もかかります。むしろ、ベンダーと対話を重ねながら要件を整理していく進め方のほうが、スムーズかつ現実的なケースも多いのです。

提案前提のヒアリングを活用する

近年のベンダーは、提案前の段階からヒアリングを実施し、課題整理や要件の具体化を支援してくれることが一般的です。

この段階では、製品の紹介というよりも「課題共有の場」として活用するのがポイントです。

ヒアリングのメリット:

- 業務課題の捉え方に第三者視点を入れられる

- 市場の最新動向やベストプラクティスを聞ける

- 自社にない視点での提案を引き出しやすくなる

ベンダーと対話することで、自社の課題を客観視できるようにもなります。ヒアリングを通して見えてきた情報をもとに、RFPの精度を上げていくという進め方もおすすめです。

コンサルや支援会社をうまく活用する

もし社内にERPやIT導入の経験者が少ない場合は、中立的な立場で支援してくれるコンサルタントや外部の支援会社に依頼する方法もあります。

第三者の支援を受けることで、

- 各部門へのヒアリング設計

- 課題整理のファシリテーション

- 要件定義のドラフト作成

- RFP作成のレビューや添削

といった作業を効率的に進めることができます。

特に社内のリソースが限られている場合や、ERP導入の難易度が高いと感じている場合は、最初からプロの知見を取り入れる方が結果的にコストも抑えられるケースが多いです。

まとめ|RFPはシステム導入の成否を分ける第一歩

RFPは、ERPをはじめとするシステム導入を成功に導くための出発点です。目的や課題、必要な要件を整理し、ベンダーに正しく伝えることで、最適な提案と製品選定が可能になります。

パナソニック インフォメーションシステムズでは、1,900社以上の実績を持つ国産ERP「ビズインテグラル」を提供しています。

長年の知見を活かし、導入から運用まで、お客様に合わせた最適な提案が可能です。

RFP作成にお悩みの方は、こちらの資料をぜひご活用ください。

「【はじめてのERP担当者必見!】リプレイス成功への第一歩」ダウンロードはこちら

そもそも、ERPって?>おさらいしたい方はこちら