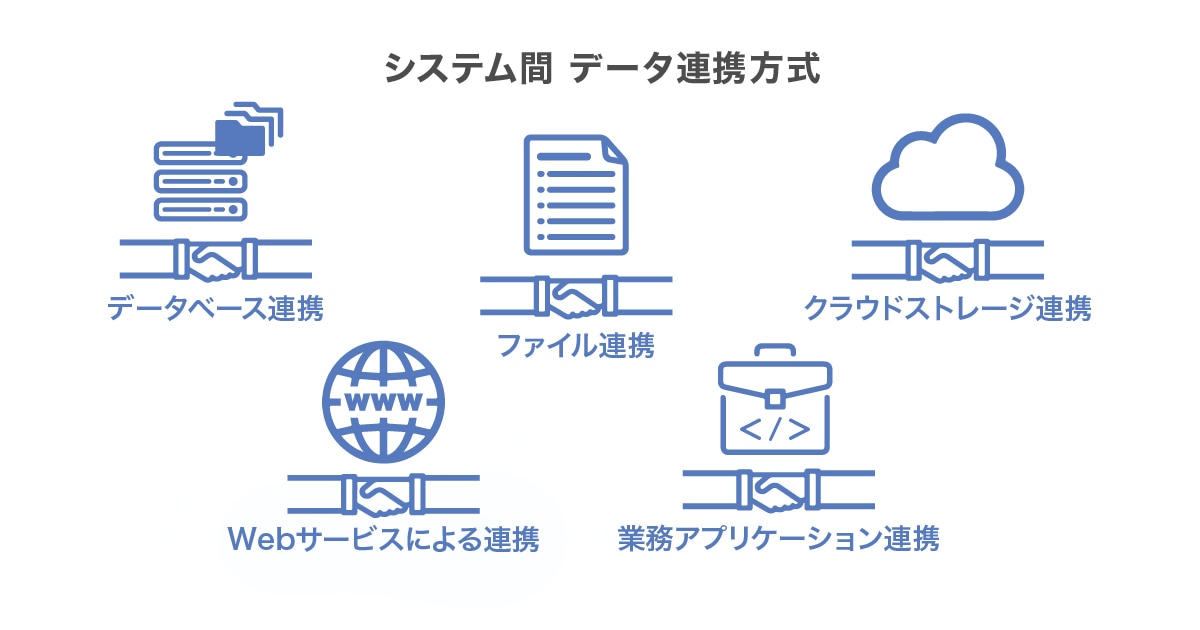

5つのシステム連携方式を徹底解説!効率的なデータ活用へ

システム間のデータ連携方式は、企業のデータ活用に欠かせない重要な要素です。データ連携方式には、データベース連携やファイル連携といったさまざまな種類があり、最適なデータ連携方式を使い分ける、あるいは複数を組み合わせて活用することで、システム連携における業務効率化はもちろん、より戦略的なデータ活用へとつながります。

本記事では、代表的なシステム間データ連携方式を5つに分けてわかりやすく解説します。

目次[非表示]

データ連携とは

まず、データ連携とは、異なるシステム間でデータを自動的に受け渡す仕組みです。手作業による転記をなくし、業務の効率化やミスの防止につながります。販売管理と在庫管理など、複数の業務システムをつなぐことで、リアルタイムな情報活用が可能になります。

データ連携のメリット・デメリット

データ連携には、業務の効率化や入力ミスの防止、リアルタイムな情報共有といったメリットがあります。たとえば、1つのデータを複数のシステムで共有できるため、情報の二重管理が不要になります。

一方で、システムごとの仕様やフォーマットの違いによる連携の難しさ、初期の設定や開発コストが発生することはデメリットです。また、連携に不具合が生じた場合、業務全体に影響を及ぼすリスクもあります。

そのため、メリットとデメリットを理解したうえで、自社に適した連携方式を選ぶことが重要です。

代表的なシステム間のデータ連携方式

システム間のデータ連携方式には、さまざまな種類がありますが、なかでも代表的なのが次の5種類です。

- データベース連携

- Webサービスによる連携(API連携)

- ファイル連携

- クラウドストレージ連携

- 業務アプリケーション連携

それぞれの特徴をわかりやすく解説します。

データベース連携

「Oracle Database」や「PostgreSQL」をはじめとする 、データベースに格納された、データ同士を連携するための方式です。データベースには、多人数による情報の同時共有やデータの検索・抽出などの機能が搭載されています。

データベースに保存された情報を外部システムに移行・連携することで、データを有効活用できるようになります。また、個別のシステムごとに分散するデータを、統合データベースとして集めることで、データ分析や可視化ができるようになります。

例えば、基幹システムとCRM(顧客管理システム)、コールセンターシステムを連携すると、電話の着信と同時にPC画面上へ顧客情報を表示できるため、よりスムーズな顧客応対へとつながります。また、データベースに保存された情報を、営業・マーケティング領域のシステムと紐付けることで、顧客ニーズにもとづいた戦略立案が可能です。

データベースの情報を有効活用したい場合は、ノーコードで手軽にデータ処理を実行できる「ASTERIA Warp」がおすすめです。ASTERIA Warpは、データベース連携を得意とするデータ連携ツールで、100種類以上のシステムをサービスに接続できます。

業務アプリケーション連携

業務システムに蓄積された情報を連携するための方式です。業務システムには、経営の意思決定や戦略策定につながる重要な情報が保存されているため、外部システムに移行・統合することで、データの有効活用につながります。

ここでは、代表的な業務システムの特徴をご紹介します。

SAP(SAP ERP)

SAPとは、ドイツに拠点を構えるSAP SE社が提供するERPパッケージです。SAPを活用することにより、販売・財務・会計・在庫・調達・生産管理など、組織内のあらゆる業務を一元管理できます。

SAPで管理できるデータ種別が多いため、連携可能なシステムも多岐にわたります。主な連携先としては、EDIシステムやワークフローシステム、電子帳票システムなどがあります。また、集積したデータを活用できるよう、分析ツールの一つであるBIと連携するケースも珍しくありません。

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365は、さまざまな業務システムを統合したパッケージソフトです。ERPやCRM、SFAなどの幅広い領域をカバーしており、より効率的に企業活動を進められます。

Microsoft Dynamics 365の強みは、Office製品と容易に連携できる点です。Microsoft 365のアカウントがあれば、エクセルやパワーポイントなどのドキュメントを一元管理できます。Outlookの予定表を同期させて、チーム内でスケジュールを共有することも可能です。

Salesforce

Salesforceは、顧客情報や営業案件情報を一元管理するためのCRM/SFAです。営業パイプラインを構築して業務プロセスを統合的に管理できるほか、ダッシュボードやレポートに営業成績を集約し、パフォーマンス改善につなげることも可能です。

ただし、営業に必要なデータがすべてSalesforce上に格納されているわけではありません。営業活動の最適化には、顧客の詳細な情報が保存された基幹システムや、高度な分析機能が使えるBIツールなどと連携することが多いでしょう。

Salesforceのデータ連携方法とは?連携にあたって考えたいポイントも解説 >>

Webサービスによる連携(API連携)

Web APIをはじめとするWebサービスを活用し、複数のシステム同士を連携する方式は、一般的に「API連携」と呼ばれます。この方式では、汎用的な通信規格である「HTTP」や「HTTPS」などのWeb技術を用います。

通常、APIでシステム連携を行う際は、使用したいAPIプログラムに対応するプログラミング言語を使って、サーバーへリクエストを送信する必要がありますが、Web APIは「HTTP/HTTPS」を活用することで、プログラミング言語が異なる場合でも通信を行えるのが特徴です。異なるシステム同士の機能を組み合わせて利用できるため、現行システムの機能が不足している場合や新たな機能を拡充したい場合には、API連携によるシステム連携が向いているでしょう。

ファイル連携

ファイル連携とは、各システムを直接つなぎ合わせるのではなく、間にファイルを経由して連携を行う方式です。連携元に保存されているデータをCSVや固定長ファイルなどに保存し、連携先のシステムに移行します。

ファイル連携は、業務処理と連携処理を切り離せるため、できるだけ内部に手を加えたくない基幹システムと周辺システム群を連携する場合に便利です。万が一、システム連携の処理中にトラブルが発生しても、メイン業務に支障が出るリスクを最小限に抑えることが可能です。

クラウドストレージ連携

GoogleドライブやDropbox、OneDriveなどに保存されたデータを別のシステムでも利用したい場合は、クラウドストレージ連携が役立ちます。クラウドストレージはSaaSサービスであることから、導入が容易で、機能の拡張性にも優れています。この連携方式を活用することで、クラウドストレージ上のデータを、別のシステムへ即座に同期・移行できます。

データ連携にはツールの活用がおすすめ

ETLツールとEAIツール

システム間の複雑なデータ連携処理を効率的かつ確実に行うためには、専用ツールの活用がおすすめです。これらのツールは大きく「ETLツール」と「EAIツール」に分類され、それぞれ異なる強みを持っています。

ETLツール(Extract, Transform, Load)は、主に異なるシステムからデータを「抽出(Extract)」し、目的に応じて「変換(Transform)」し、最終的に別のシステムやデータウェアハウスへ「書き出し(Load)」を行うことを得意とします。大量データのバッチ処理や、データ統合・分析基盤の構築に適しており、正確なデータ管理とデータ活用を強力に推進します。

一方、EAIツール(Enterprise Application Integration)は、企業内の異なるアプリケーション間でリアルタイムに近い連携を実現することに特化しています。異なるシステム間で発生するイベントやトランザクションを連携し、業務プロセスの自動化や最適化を支援します。

業界シェアナンバーワンの「ASTERIA Warp」は、これらのETLツールとEAIツールの双方の特性を兼ね備えており、多様なデータ連携処理に対応可能です。ASTERIA Warpを利用することで、次のようなメリットがあります。

データをスムーズに連携できる

データ連携ツールは、連携するシステム同士の中間に位置し、それぞれの接続口として機能します。実際に各システムと連携する際は、アダプターと呼ばれる接続機能を実装する仕組みです。 たとえば、Salesforceと連携したい場合は、データ連携ツールに「Salesforceアダプター」をインストールするだけで、容易にSalesforceのデータを他のシステムに連携、もしくは他システムのデータをSalesforceで取り込めます。

ASTERIA Warpには、幅広いシステムと連携できるアダプターが用意されており、よりスムーズなシステム連携につながります。 また、システム間のデータ連携を行うには、異なるデータ形式の統一化が必要です。データ変換ツールには、データ形式の変換機能が搭載されているため、作業効率を高められます。ASTERIA Warpの場合は、データの抽出・変換といったフローをノーコードで構築できます。社内にエンジニアが不足している場合や、システム連携の経験が浅いケースでも、安心して対応できるでしょう。

これらのツールを活用することで、手作業による連携ミスや作業時間を削減し、結果的に運用コストの最適化にも貢献します。

データ接続先が豊富にある

データ連携ツールは、できるだけ多くのシステムに対応しているものを選ぶと良いでしょう。特に近年、クラウドサービスの普及によって新しいシステムが次々と登場しているため、対応可能なシステムの種類が多いことは大切なポイントになります。

ASTERIA Warpは、100種類以上のシステムと連携が可能です。新しく登場したシステムにも対応できるよう、接続口となるアダプターの数も増やしています。

連携のタイミングが選べる

ASTERIA Warpは、カレンダーの日時を指定することで連携のタイミングを自由に設定できます。また、リアルタイム処理とバッチ処理の両方に対応しており、URLへのアクセスやFTPサーバーへのファイルアップロードを起点に、システム連携を実行することも可能です。

ASTERIA Warpのように、データ連携のタイミングと処理の方法を選べるツールであれば、データ連携の自由度が高まります。

「ASTERIA Warp」でシステム間のデータ連携をスムーズに

システム間のデータ連携方式には、データベース連携やファイル連携、API連携など数多くの種類が存在します。それぞれの方式が持つ特性を理解し、自社のシステム環境や目的に合わせて最適な手段を検討することが、効果的なデータ管理とデータ活用の第一歩となります。

複雑化するデータ連携処理を効率化し、長期的な運用コストを抑えるためには、ETLツールやEAIツールといった専用のデータ連携ツールの活用が非常に有効です。ASTERIA Warpは、ドラッグアンドドロップやプロパティの設定等、ノーコードで実現できるツールのため、専門的な知識や技術がなくても対応が可能です。

100種類以上の豊富なアダプターがそろっているほか、連携のタイミングや処理の方法を選べるため、利便性にも優れています。

こちらからASTERIA Warpの詳しい資料をダウンロードできます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。