顧客満足度(CS)を向上させる!実践的な施策と手順の全貌

顧客満足度の向上、すなわちCS向上は、LTV(顧客生涯価値)の改善に直結し、企業の中長期的な成長に不可欠です。既存顧客のリピート率向上やアップセル・クロスセルの促進はもちろん、新規顧客獲得における口コミやブランドイメージ形成にも大きく寄与します。

しかし、「満足度の向上」という感覚的な目標に対し、具体的な施策やその効果がイメージしづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、顧客情報の適切な活用や質の高い顧客対応の実現など、顧客満足度を高めるための具体的な施策、さらには実践的な手順や成功のポイントを網羅的に解説します。ぜひ、貴社のCS向上にお役立てください。

目次[非表示]

- 1.顧客満足度を向上するための施策

- 1.1.スタッフ教育の徹底

- 1.2.従業員満足度の向上

- 1.3.お客様の声の共有・サービスへの反映

- 1.4.顧客へのアクティブサポート

- 1.5.顧客管理システムの活用

- 2.顧客満足度を上げるための手順・流れ

- 2.1.1.現状の顧客満足度の測定・調査

- 2.2.2.データ分析と仮説の立案

- 2.3.3.目標設定と施策の選定

- 2.4.4.施策の実施と効果測定

- 3.顧客満足度を上げるためのポイント

- 3.1.「顧客の満足」を定義する

- 3.2.顧客が求めていること以上の価値を提供する

- 3.3.顧客との接点を増やす

- 4.顧客満足度向上の施策にSalesforceを活用しよう

顧客満足度を向上するための施策

顧客満足度を高めるためには、次のように具体的なアクションプランを策定し、現場の関係者が確実に実行できるような仕組みを作ることが大切です。

- スタッフ教育の徹底

- 従業員満足度の向上

- お客様の声の共有・サービスへの反映

- 顧客へのアクティブサポート

- 顧客管理システムの活用

スタッフ教育の徹底

顧客満足度を高めるには、電話応対や接客、メールでのやり取りなど、顧客と直接的にコミュニケーションを取るスタッフの顧客対応スキルを高め、サービス品質を均一化することが不可欠です。

質の高い顧客対応は、顧客の企業に対する信頼感を醸成し、直接的にCS向上へ繋がります。業務の属人化を排除し、誰が対応しても安定したサービスを提供できるよう、社員研修や外部セミナー、マニュアル化などを通じて、スタッフ全体の平均的なスキルを底上げしましょう。

例えば、顧客対応のロールプレイングを定期的に実施したり、社内コンクール(※)を開催して組織の士気・モチベーション向上を図ったりするのも有効です。

※パナソニック株式会社 グループ全社を挙げたコンクール開催で一体感の醸成と「お客様第一」の実践を | 公益財団法人日本電信電話ユーザ協会(外部サイトに移動します)

従業員満足度の向上

顧客満足度は、企業に対する従業員の満足度と比例する傾向があります。

株式会社東京海上日動コミュニケーションズの田口 浩氏が公表した論文「コンタクトセンタにおける社員満足度と顧客満足度の関係性について(外部サイトに移動します)」によると、従業員満足度と顧客満足度には相関性が見られることが明らかとなりました。

従業員満足度が高まることで、スタッフが意欲的に仕事に取り組むようになり、サービス品質の向上が期待できるためです。

従業員満足度を高めるには、適正な評価制度や充実した福利厚生など、モチベーションを維持できる環境を整える必要があります。また、仕事内容や責任範囲、労働環境といった複数の視点から、定期的に従業員満足度をチェックすることも大切です。

お客様の声の共有・サービスへの反映

定期的な顧客満足度調査は、CS向上のための重要な手段です。調査によって取得したVOC(Voice Of Customer/お客様の声)は、貴重な顧客情報であり、これを組織全体で共有し、新製品の開発や既存の商品・サービスの品質向上に反映させることで、顧客満足度は飛躍的に向上します。

収集した顧客情報は、アンケート調査、応対スタッフへの品質評価、FAQサイトの評価ボタンなど、多岐にわたる方法で取得可能です。また、NPS®(ネット・プロモーター・スコア※)やCSAT(顧客満足度)といった客観的な指標を活用し、顧客の生の声を定量・定性両面から捉えることが、効果的な施策立案の第一歩となります。

※注:NPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc) の登録商標です。

顧客へのアクティブサポート

アクティブサポートは、顧客が抱える潜在的な悩みや疑問に対し、企業側から能動的に課題解決に向けたアクションを起こす顧客対応の新しい形です。

個別応対による課題ヒアリング、ロードマップ策定サポート、メールマガジン・SNSでの情報発信、勉強会開催などがこれに該当します。従来の受動的なカスタマーサポートでは拾いきれなかったニーズを掘り起こし、顧客体験を向上させることで、結果的にCS向上に貢献します。

重要なのは、顧客情報を深く理解し、顧客の現状やニーズを正確に把握した上で、最適なタイミングと方法でアプローチすることです。不適切なアプローチは逆効果となるため、顧客情報に基づいたパーソナライズが成功の鍵となります。

顧客管理システムの活用

顧客管理システム(CRMツール)は、顧客情報の宝庫であり、CS向上を実現するための基盤となるツールです。

顧客の属性情報、Webサイトのアクセス履歴、商品・サービスの購入履歴、メールの開封履歴、さらには顧客対応の履歴まで、あらゆる顧客情報を一元的に管理できます。これにより、個々の顧客の状態を詳細に可視化し、パーソナライズされた最適なアプローチを可能にします。

顧客情報を一元管理・分析することで、顧客の潜在ニーズを把握し、先回りした提案やきめ細やかな顧客対応を実現し、ひいては新規顧客獲得に向けた戦略立案にも貢献します。市場シェアナンバーワン(2024年時点※)を誇るSalesforce(セールスフォース)など、高機能なCRMツールは、顧客満足度測定やBIツール連携による高度な分析機能も備えており、戦略的なCS向上に不可欠な存在と言えるでしょう。

Salesforceの概要やメリットについてはこちらのページで詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

Salesforceとは?導入するメリットや代表的なサービスをご紹介 >>

※Salesforce Ranked #1 in CRM Market Share for Eighth Consecutive Year (Salesforce社のサイトに移動します)

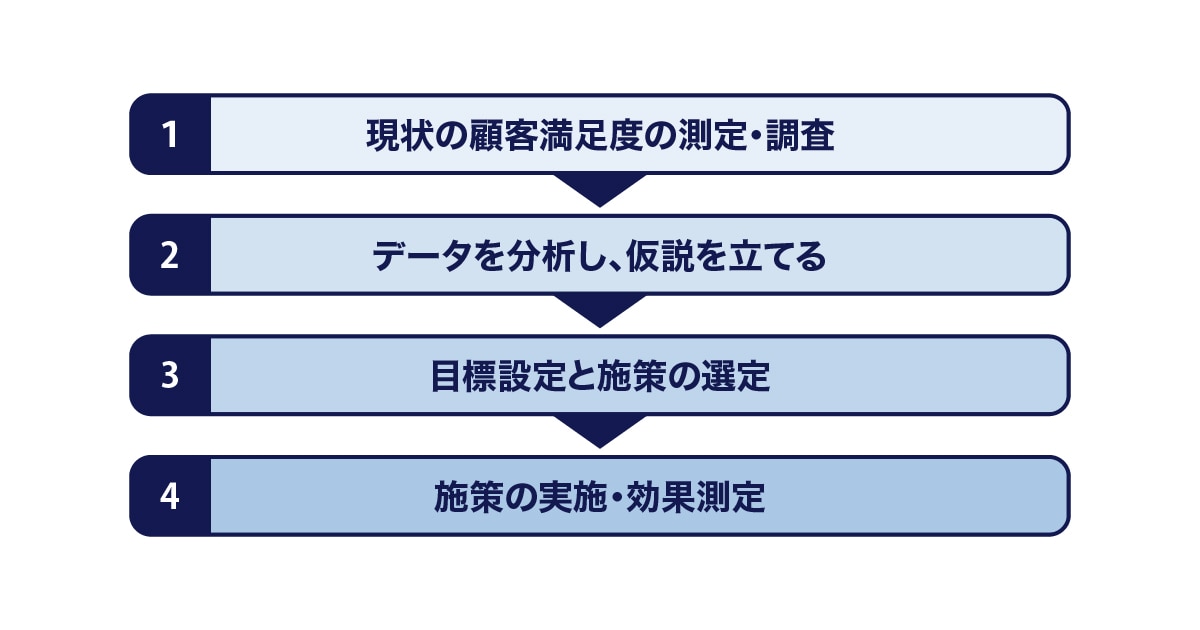

顧客満足度を上げるための手順・流れ

顧客満足度向上のための具体的な施策を理解したら、実施に向けて準備を進めましょう。施策を実施する際の手順は次の通りです。

- 現状の顧客満足度の測定・調査

- データ分析と仮説の立案

- 目標設定と施策の選定

- 施策の実施と効果測定

1.現状の顧客満足度の測定・調査

まずは、既存顧客に対して満足度調査を実施しましょう。商品やサービスに対する顧客の評価を客観的に把握することで、改善点を特定しやすくなります。

現状把握には、定量調査と定性調査の組み合わせが有効です。定量情報は数値で可視化できるもの、定性情報は感想や意見といった数値化が難しいものを指します。特に顧客満足度は、顧客からの評価を数値に落とし込みにくい性質があるため、定量調査と定性調査をバランス良く組み合わせましょう。

2.データ分析と仮説の立案

定量調査や定性調査によってデータを取得したら分析を行いましょう。データ分析を行う際に重要なのは、蓄積したデータ同士の相関性を見つけ出し、課題解決に向けた仮説を立てることです。

たとえば、顧客満足度・来店頻度・メール開封率の3種類の時系列データを比較し、いずれも同じようなパターンで推移している場合は、相関性が高いといえます。その事実から、「来店頻度やメール開封率が高いケースほど、顧客満足度が向上しやすい」という仮説を立てられるでしょう。

3.目標設定と施策の選定

相関性をもとにした仮説を立てておくと、顧客満足度を高めるうえで優先度の高いKGI(最終目標)やKPI(中間目標)が明確になります。先ほどの例で考えると、来店頻度やメール開封率といったKPIは優先度が高いといえます。

顧客満足度を数値目標に落とし込む際には、次のような指標が活用できます。

指標 |

概要 |

NPS® |

「親しい人へ商品やサービスをどの程度勧めたいか」という質問を行い、0~10の11段階で回答してもらう方法。 |

CSAT |

「商品やサービスに対する満足度はどの程度か」という質問を行い、1~5の5段階で回答してもらう方法。 |

CES |

「商品やサービスを利用する際にどの程度努力が必要だったか・ストレスを感じたか」といった質問を行い、1~7の7段階で回答してもらう方法。 |

目標を設定したら、施策やアクションプランに落とし込みましょう。KPIの達成度をはかるために収集すべきデータの種類も、あわせて検討します。

4.施策の実施と効果測定

施策の実施後は、定期的に効果測定を行うことが大切です。目標と実績との間に乖離があれば、その要因を特定し、改善策を考案します。PDCAサイクルを回し、徐々に目標値を高めていくことで、効率的な改善が見込めます。

顧客満足度を上げるためのポイント

顧客満足度の施策を成功に結びつけるには、どのような点を意識すべきなのでしょうか。ここでは、顧客満足度を上げるポイントを詳しく解説します。

「顧客の満足」を定義する

概念的な側面が強い顧客満足度という言葉だからこそ、あらかじめその定義を明確にしておくことが重要です。定義が定まっていない状態で施策を進めても、成果基準がわからなければ、適正な評価ができません。

「顧客の満足」は、定量的な視点で定義すると施策に落とし込みやすくなります。

顧客満足度が高い状態とは、「顧客維持率が高い(解約率が低い)こと」を表すのか、それとも「契約更新回数が多いこと」を指し示すのか、数値基準を用いることでスムーズな定義化につながります。数値として設定した定義は、施策を実施する際のゴールの目安にもなるため、具体的な施策を考案しやすくなります。

顧客が求めていること以上の価値を提供する

顧客の想定よりも価値の高いものを提供することで、おのずと顧客満足度の向上につながります。顧客に提供する価値のレベルを高めるには、まず顧客価値の4つの基準を理解すると良いでしょう。

- 基本価値:商品やサービスが持つ基本的な価値

- 期待価値:商品やサービスに対して顧客が顕在的に期待している価値

- 願望価値:必須ではないが、あると嬉しいと感じやすい価値

- 予想外価値:顧客自身も気づいていない、提供されると感動を生む価値

このなかで最も顧客満足度の向上に貢献するのは、4つ目の「予想外価値」です。顧客に予想外価値を提供するには、潜在的なニーズを捉え、価値を創造する必要があります。顧客の課題を解決する方法を、常にゼロベースの顧客視点で考えてみましょう。

顧客との接点を増やす

人間は同じ人や物と接触を繰り返すと、その対象に好印象を持つ傾向があり、これを「ザイオンス効果」といいます。ビジネスシーンにおいても、顧客との接点を増やすことは、企業や商品・サービスに対する印象を向上させ、結果的にCS向上に繋がります。

特に、質の高い顧客対応を伴う接点は、顧客の信頼感を深めます。近年は、デジタルを中心に顧客接点が多様化しており、店舗やサポートセンターだけでなく、Webサイト、SNS、メール、モバイルアプリ、チャットボットなどを活用したマルチチャネル化が有効です。これらの接点を通じて提供される顧客情報に基づいたパーソナライズされた体験は、既存顧客のロイヤルティを高めるだけでなく、ポジティブな口コミを通じて新規顧客獲得にも貢献します。

ただし、接点の増加は管理工数やコスト増に繋がるため、カスタマージャーニーで顧客の行動プロセスやインサイトを明確にした上で、効果的な接点に絞り込むことが重要です。

顧客満足度向上の施策にSalesforceを活用しよう

顧客満足度は、一朝一夕で向上するものではなく、複数の施策を並行して実行し、PDCAサイクルを回し続けることで着実に高まっていきます。具体的な施策やアクションプランを策定する上で不可欠なのは、現状の顧客に対する満足度調査と、それによって得られる顧客情報の適切な収集です。

収集した顧客情報を最大限に活用するためには、顧客に関するあらゆるデータを一元的に集約するCRMツールが不可欠です。業界ナンバーワンのシェア率を誇るSalesforceなどのCRMツールは、蓄積されたデータを営業、マーケティング、カスタマーサポートなど部門を横断して活用することを可能にし、質の高い顧客対応やパーソナライズされたアプローチを後押しします。これにより、既存顧客のCS向上はもちろん、そのポジティブな体験が新規顧客獲得にも繋がり、企業全体の成長を加速させるでしょう。

BIツールなどの外部システム連携を通じて、経営戦略に沿った形でCS向上のための施策を立案・実行し、持続的な成長を目指しましょう。

Salesforce連携 オンライン個別相談会の詳細はコチラ >>

▼こちらの資料もオススメです